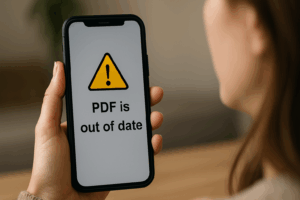

最近、スマホを使っていると「PDFが古い」や「PDFが開けません」といった警告が出てくることはありませんか?急にこんな表示が出ると不安になってしまいますよね。

でも、ちょっと待ってください。その警告、すぐに信じてしまっても大丈夫なのでしょうか?

この記事では、そのようなメッセージが出る理由や、詐欺かどうかの見分け方、そして落ち着いて対処する方法について、やさしく解説していきます。

「PDFが古い」ってどういうこと?よくある表示内容とその背景

スマホの通知で「PDFが古い」と出るのはなぜ?

「PDFが古いから更新してください」や「PDFが対応していません」といった表示は、一見すると公式な通知のように見えることがあります。

特に背景がシステム風のデザインだったり、スマホの通知スタイルに似せて作られていると、つい本物だと思ってしまうこともありますよね。

ですが、実際にはこれらの表示は、特定のアプリやウェブサイトに組み込まれた広告である場合が非常に多いのです。

ユーザーの注意を引くために、まるで正規の警告であるかのように装っているケースも珍しくありません。

また、これらの表示はスマホを再起動したり、特定のアプリを使用した直後に出てくることが多いため、あたかも端末側の問題のように感じてしまいます。

しかし実際には、広告やポップアップが仕組まれているだけということも。

AndroidとiPhoneで表示が違うこともある?

Android端末では、フリーのブラウザアプリや広告表示が多い無料アプリを使っていると、このようなメッセージが出やすくなる傾向があります。

広告ブロック機能が働いていないと、悪意ある広告が表示されてしまうこともあるため注意が必要です。

一方、iPhone(iOS)でも油断はできません。Safariや他のブラウザで、フィッシングに近い広告付きページにアクセスした際に、同様の警告風のポップアップが表示されることがあります。

端末やOSにかかわらず、注意が必要ですね。

表示されるメッセージの一例を紹介

「PDFが古くて開けません」「PDFビューアの更新が必要です」「このPDFはサポートされていません」「PDFを表示するにはこちらのアプリをダウンロードしてください」などがよく見られる表現です。

これらの言葉は、一見すると本当にスマホやシステムが問題を訴えているように感じてしまいます。

さらに巧妙なケースでは、「PDFの互換性に問題があります」「今すぐ最新のアプリで開いてください」など、焦りを誘うような強い語調で表示されることもあります。

特に「このままではファイルが破損する可能性があります」といった表現が使われていると、不安になってついクリックしてしまいそうになりますよね。

また、メッセージの背景が警告風のデザインで赤や黄色が使われていたり、「OK」ボタンの代わりに「ダウンロード」や「更新する」といった積極的な行動を促す表現が多いのも特徴です。

これにより、「押さなきゃまずいかも…」という心理を利用しているのです。

本当に公式なアプリやサービスであれば、こうした不自然な文言やデザインは使いませんので、見慣れない表示が出たときはまず立ち止まって冷静に内容を読み取ることが大切です。

「PDFが開けません」…実は詐欺が目的?

「更新が必要」と表示される理由とは?

多くの場合、このような警告メッセージは、ユーザーを特定のアプリのダウンロードページへと誘導することを目的としています。

これらのアプリの中には、安全で信頼できるものもありますが、残念ながらすべてがそうではありません。

特に、公式ストアを経由せずに直接ダウンロードを促してくるものは要注意です。

そういったアプリの中には、広告収入を得るためだけに不要なアプリをインストールさせたり、もっと悪質なケースではスマホに不正アクセスできるような機能を仕込んでいるものも存在します。

さらに、「あなたのPDFビューアは古くなっています」「今すぐ更新しないとファイルが破損する可能性があります」といったように、焦らせるような言い回しで心理的に操作してくるケースも多く見られます。

そのような文言は、ユーザーが冷静な判断をできなくなるよう仕向けているものですので、少しでも違和感を覚えたらすぐに操作をやめるのが安心です。

詐欺メッセージはなぜ「PDF」を使うの?

PDFというファイル形式は、仕事やプライベートを問わず、多くの人にとって日常的に使われているものです。そのため、「PDFが開けません」や「古いPDFは危険です」といった表示が出ると、つい信じてしまいがちです。

詐欺の手口はこうした日常の慣れや油断につけ込む形で仕掛けられており、PDFという馴染みのある言葉を使うことで、警戒心を下げようとしているのです。

また、PDFは一般的に安全なファイル形式だと認識されているため、「PDF関連の更新なら必要なことかもしれない」と思わせてしまいやすい点も、悪用される理由の一つです。

正規の通知との違いを見抜くポイント

信頼できるPDFビューアや公式アプリが出す通知は、あくまでGoogle PlayやApp Storeといった公式ストアを通じたアップデートの案内が中心です。

たとえば、通知をタップすると直接アプリの更新ページへと移動するか、アプリ内で更新内容を確認できるようになっているはずです。

一方で、詐欺的な通知やメッセージは、突然ポップアップ形式で現れたり、「今すぐ更新しないと危険です!」といった煽り文句が含まれていたりします。

さらに、クリックした先のリンクが「不自然なURL」や「よくわからない外国語のページ」である場合は、ほぼ確実に詐欺と考えてよいでしょう。

通知が出たときは、まず公式のアプリかどうかを確認し、怪しいと感じたら検索して評判をチェックする習慣をつけておくと、被害を防ぐことにつながります。

誘導に従ってしまうと…こんな被害が!

不正アプリのインストールと遠隔操作

一部のアプリはインストールすることで、スマホの操作権限を乗っ取り、遠隔操作が可能になってしまうという危険性を持っています。

たとえば、通話履歴や位置情報を勝手に取得されたり、カメラやマイクを遠隔で起動されるといった非常に深刻なプライバシー侵害が起こる可能性があります。

また、こうした不正アプリは最初は無害なように見えるデザインや説明文で油断させることが多く、「セキュリティ向上」や「ファイル管理に便利」といった名目で配布されることもあるため、見た目だけでは見抜きにくいのが実情です。

インストールの際に要求されるアクセス許可をよく確認することが大切です。

個人情報を抜き取られてしまうリスク

氏名・電話番号・住所・クレジットカード情報・メールアドレス・パスワードといった個人情報を、信じ込んで入力してしまうと、そのデータはすぐに悪意のある第三者に転送され、売買されることもあります。

一度流出してしまった情報は完全に回収することが難しく、詐欺電話やスパムメールが増える、なりすましによる被害が発生するなど、長期的に悪影響が残ることがあります。

特に、複数のサービスで同じパスワードを使い回している場合は、芋づる式に複数のアカウントが乗っ取られるリスクも高まります。

クレジットカード被害や勝手な課金

気づかないうちに有料アプリやサブスクリプションに登録されていたり、クレジットカード情報が不正に使われてしまったという被害も多く報告されています。

特に、最初は無料と思わせておいて、数日後に自動で課金されるという巧妙な仕組みの詐欺アプリが問題となっています。

カード明細をこまめに確認し、不審な請求がないかを常にチェックすること、そして万が一被害が出た場合にはすぐにカード会社へ連絡することが重要です。

SNSやメール経由で広まる手口にも注意

SNSやメールから不審なリンクが送られてくるパターンも増えています。

特に「有名企業を装ったDM」や「知人からのメッセージを装った偽アカウント」など、信頼してしまいやすい形で送られてくるのが特徴です。

メッセージに添付されたリンクをうっかりタップしてしまうと、不正なページに誘導され、個人情報の入力やアプリのインストールを促されることがあります。

心当たりのない通知やリンクは絶対に開かず、信頼できる相手かどうかを慎重に見極めることが大切です。

「PDFが古い」という表示が出たときに落ち着いて対処する方法

まずは深呼吸、あわてずに冷静な対応を

画面に突然「PDFが古い」などと警告が出てきたら、驚いてしまいますよね。

でも、まずは深呼吸して、落ち着いて対応することがとても大切です。こういった表示の多くは、クリックを誘導するための偽装メッセージです。

焦ってボタンを押してしまうと、不正なアプリをインストールしたり、大切な情報を入力してしまうきっかけになりかねません。

ほんの少しの冷静さが、大きなトラブルを防ぐ第一歩になります。

ブラウザの履歴やキャッシュは早めにクリアを

怪しいページが表示された直後であれば、ブラウザの履歴やキャッシュを削除することで、同じメッセージが繰り返し出てくるのを防ぐことができます。

特に広告の再表示をブロックするためにも、早めの対処が効果的です。

履歴やキャッシュは設定から簡単に削除できますので、不安な場合は一度すべてクリアしておくと安心です。

ウイルス対策アプリでスキャンしてみよう

万が一、不正なアプリやファイルがインストールされていたとしても、ウイルス対策アプリを使えば検出できる可能性があります。

信頼できるセキュリティアプリで定期的にスキャンを行い、異常がないかチェックする習慣をつけましょう。

無料でも高性能なアプリは多くありますので、自分のスマホに合ったものを選んで導入しておくと安心です。

間違ってアプリを入れてしまったときの対処法

うっかり怪しいアプリを入れてしまっても、すぐに対処すれば被害を最小限に抑えられます。

まずは設定からそのアプリをアンインストールし、ウイルススキャンを実施しましょう。

また、不要なアクセス権限を与えていなかったかも確認し、不審な動作がないか気を配ることが重要です。

心配な場合は、スマホを初期化することも選択肢に入れてください。

個人情報を入力してしまったら、すぐに行動を

もし名前や住所、クレジットカード情報などを入力してしまった場合は、ただちに対応する必要があります。

パスワードをすべて変更する、クレジットカード会社に連絡してカードを止めるなど、素早い行動が被害の拡大を防ぎます。

特に複数のサービスで同じパスワードを使っている方は、すべて別々の強固なパスワードに変更することをおすすめします。

遠隔操作型のアプリが疑われるときは…

スマホが勝手に動いているように感じたり、カメラやマイクが不自然に起動したりするような場合は、遠隔操作型の不正アプリが入っている可能性があります。

まずはすぐにスマホの電源を切り、Wi-Fiやモバイルデータをオフにしてください。

その後、信頼できる携帯キャリアやセキュリティ専門のサポート窓口に相談し、対応を仰ぎましょう。

万が一、課金されてしまっていたらどうする?

「無料」と思ってインストールしたアプリが実は有料だったり、知らない間にサブスクリプション登録されていたという被害も報告されています。

Google PlayやApple IDの購入履歴を確認し、不審な課金があればすぐにキャンセル・返金申請を行いましょう。

また、クレジットカードの明細もこまめにチェックして、不明な請求があった場合はカード会社に連絡して利用停止や再発行を申し出てください。

実際にPDFが開かない…それ、詐欺ではなく技術的な問題かも

よくある原因:PDFビューアが古い、または未インストール

PDFを閲覧するためのアプリが古くなっている、あるいはスマホにそもそもインストールされていない場合、PDFファイルが開けないという現象がよく起こります。

特に初期状態のスマホや、アプリの自動更新をオフにしている方は要注意です。

また、OSのアップデートに伴って一部の古いPDFアプリが動作しなくなるケースもあります

。普段使っていないアプリでも、必要なときにきちんと機能するかを定期的にチェックしておくと安心です。

ファイルが正しくダウンロードできていない場合

インターネット回線が不安定なときや、通信が途中で途切れてしまった場合には、PDFファイルが途中までしかダウンロードされずに壊れてしまうことがあります。

特にWi-Fi接続中の切断や、データ通信制限などが原因になるケースが多いです。

ファイルのダウンロードが100%完了しているか、容量に問題がないかを確認してみましょう。

パスワード付きのPDFかもしれません

PDFファイルの中には、セキュリティのためにパスワードがかかっているものがあります。

この場合、パスワードを入力しないとファイルの中身を閲覧することができません。

送り主が知人や会社などである場合は、直接連絡を取って正しいパスワードを確認するのが確実です。また、入力ミスにも気をつけましょう。

ファイル容量が大きすぎることも原因に

PDFファイルのサイズが非常に大きいと、スマホの処理能力やメモリ不足によって開けないことがあります。

特に画像や図がたくさん含まれているPDFは容量が増えがちです。

そういった場合には、ファイルをパソコンで開いて軽量化してから再度送ってもらうか、PDFを開く高性能なビューアを利用するのも一つの方法です。

表示対応できないフォーマット(例:XFA形式)に注意

一部のPDFファイルは、XFA形式など特殊な構造で作られていることがあります。

このようなPDFは、一般的なビューアでは表示できないことがあり、専用のAdobe Acrobatなどを使わないと正しく開けない場合があります。

どうしても開けない場合は、ファイル形式を送り主に確認するか、PCで開くなどの工夫が必要です。

ブラウザのキャッシュや拡張機能が原因になることも

ブラウザでPDFを直接開こうとした際、以前のキャッシュが残っていることで正常に表示されない場合があります。

そういったときは、キャッシュを削除してから再読み込みすることで改善することが多いです。

また、ブラウザの拡張機能(アドオン)が干渉していることもあるため、シークレットモードで開いてみる、拡張機能を一時的に無効にするなどの対処も有効です。

どうしてもPDFが開けないときに確認したいポイントと最終手段

他の端末・OS・ブラウザで試してみる

PDFがどうしても開けないときは、まずは使っているデバイス以外の端末や、別のブラウザを試してみましょう。

たとえば、普段はスマホでPDFを開いている場合でも、パソコンに送ってみるとすんなり表示できることがあります。

また、同じスマホでも、Chromeでは開けなかったけれどSafariやFirefoxでは開けたというケースもあります。

端末ごとに搭載されているPDF表示機能や処理能力が異なるため、環境を変えるだけで問題が解消する可能性があるのです。

PDFの受信元に再送依頼してみる

ファイルの破損やダウンロードミスが疑われるときは、元の送信者に「もう一度送ってもらえますか?」と丁寧にお願いしてみましょう。

その際、できれば「違う形式でも送っていただけますか?(例:画像やWordファイル)」と提案してみるのも有効です。

また、クラウドストレージ経由(Google Drive、Dropboxなど)での共有に切り替えてもらうと、ダウンロード時のトラブルも減ります。

Google DocsやWordで開く裏ワザも

もしスマホやアプリで開けなかったとしても、GoogleドキュメントやMicrosoft Wordを使えば中身を確認できる場合があります。

GoogleドライブにPDFをアップロードして「Googleドキュメントで開く」を選ぶと、自動的にテキストデータに変換されることがあります。

また、Wordでは「開く」からPDFを選ぶと文書ファイルに変換してくれる機能もあり、内容の閲覧だけでなく編集も可能になります。

ただし、レイアウトが崩れることもあるため、注意しながら使いましょう。

古いスマホやOSでは非対応な場合も

使っているスマホやタブレットの機種、またはOSのバージョンが古すぎる場合、最新のPDF形式や高機能なPDFファイルに対応していないことがあります。

特に、数年以上前の端末では、アプリの更新が止まっていたり、セキュリティが不十分なこともあります。

どうしても表示できないときは、最新の端末やOSを使っている人にファイルを確認してもらうのも一つの方法です。

不安なときは専門家に相談を|PDFが本当に開かないときの原因と解決策

自分だけで判断が難しいときは、迷わず専門機関へ

「何が原因かわからない…」「本当に詐欺なのか、技術的な不具合なのか自信が持てない」というときには、自分ひとりで抱え込まず、すぐに信頼できる専門機関に相談するのが安心です。

たとえば、お使いの携帯キャリア(docomo、au、SoftBankなど)では、スマホやアプリに関する不具合やセキュリティに関する窓口が設けられていることが多く、店舗で直接相談することもできます。

また、家電量販店のサポートカウンターや、パソコンやスマホの訪問サポートを行っている業者なども選択肢のひとつです。

ただし、訪問業者を選ぶ際は、必ず実績や口コミを確認し、悪質な業者に依頼しないよう注意が必要です。

無料相談できる公的窓口やセキュリティ機関を活用しよう

民間のサポートに加えて、国や自治体が運営する無料相談窓口もあります。

たとえば、全国の「消費生活センター」では、スマホやネットトラブル、詐欺被害に関する相談を受け付けており、具体的な対処方法や必要な手続きについてアドバイスしてくれます。

さらに、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が運営する「情報セキュリティ安心相談窓口」では、フィッシング詐欺やウイルス被害などITに関する幅広いトラブルについて、専門スタッフが丁寧に対応してくれます。メールや電話での相談も可能です。

不安を感じたときこそ、正しい知識を持った第三者に相談することが、安心への第一歩です。

まとめ|詐欺か不具合か、まずは落ち着いて見極めよう

【チェックリスト】安全かどうかを判断する3つの質問

- 「PDFが古い」という表示は、本当に信頼できる正規アプリやサービスから出ているものですか?アプリ名や提供元をきちんと確認しましょう。

- 表示されているメッセージに不自然な日本語や見慣れないドメイン(URL)は含まれていませんか?たとえば「〇〇security.xyz」など、公式とは思えないサイトに誘導されていないかをチェックしましょう。

- 氏名・電話番号・クレジットカード番号など、明らかに必要ない個人情報を入力するよう促されていませんか?アプリの更新に個人情報は不要です。

これらのチェックを意識して行うことで、多くの不正表示や詐欺を未然に防ぐことができます。

被害を防ぐために日頃から意識したいこと

何よりも大切なのは、「すぐに反応しない」という心構えです。突然出てくる警告や案内に焦って対応してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる原因になります。

まずはネットでそのメッセージやアプリ名を検索し、他にも同様の事例がないかを調べてみましょう。「PDF 古い 表示 詐欺」などと検索するだけでも、同様の被害情報が見つかることがあります。

また、家族や友人、スマホに詳しい人に相談するのも良い方法です。第三者の目で判断してもらうことで、自分では見落としていたポイントに気づくこともあります。

定期的にスマホやアプリのアップデートを確認し、セキュリティ対策を強化しておくことも、安心して日常を送るための重要な習慣です。