現地で目立つ!野球応援ボードの最適サイズとは

主要球場の規定サイズまとめ一覧

野球場ごとに応援ボードのサイズ規定が異なります。例えば、阪神甲子園球場では「縦30cm×横40cm以内」、他の球場でも独自のルールが設けられています。東京ドームや楽天モバイルパーク宮城では応援ボードの素材や使用時のマナーまで細かく決まっている場合もあります。

サイズだけでなく、使用方法や掲げるタイミングなどのルールも含めて確認しておくことが大切です。試合によってルールが変わることもあるので、観戦前には必ず最新情報を公式サイトやSNSなどでチェックしておくと安心ですね。

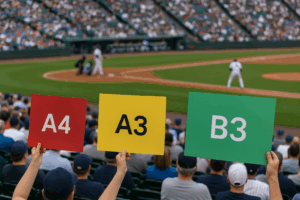

A4/A3/B3サイズの比較とシーン別おすすめ

応援ボードを作るときに迷いやすいのがサイズ選びです。A4サイズはプリンターで手軽に印刷でき、バッグにもすっぽり収まるため初心者におすすめです。A3はA4の約2倍の大きさがあり、スタンド中段からでもしっかり目立つ大きさ。

B3になるとかなりのインパクトがあり、外野席や応援団ゾーンなどの遠くからも存在感を発揮できます。ただし、B3は持ち運びが不便なため、事前に折りたたみ加工をしておくと便利です。観戦スタイルや目的、座席位置に応じて使い分けましょう。

持ち運びやすさ vs 見やすさ|現場での使い勝手

応援ボードは、現場での取り扱いやすさも重要です。大きくて目立つものほど荷物になりやすく、公共交通機関での移動時にかさばります。最近は、軽量のスチレンボードやポリプロピレン素材で作られた、折りたたみ式の応援ボードが人気です。

特に女性や小柄な方には、A4〜A3サイズの二つ折りタイプが好評。バッグにすっぽり入るサイズなら、急な天候の変化にも対応しやすくて便利です。

球場ルールと実際のトラブル事例から学ぶ注意点

応援ボードを作る前に必ず確認したいのが、球場ごとのルール。例えば、ラメやホログラム素材は光が反射して選手のプレーの妨げになるため、禁止されているケースが多いです。また、LEDライトやモーターで動く装飾もNGな場合があります。

過去には「入り口で止められて持ち込めなかった」「試合中に注意されてボードをしまうことになった」といった体験談も。球場スタッフの対応もその日によって異なることがあるので、万全を期すにはSNSやX(旧Twitter)で“当日レポ”を探してみるのもおすすめです。

【コラム】実際に使ってみたサイズ別の感想と写真

応援ボードはサイズごとにメリット・デメリットがあります。A4サイズを使った方からは「バッグに入るから移動がラク」「ちょっとしたメッセージを伝えるには十分」といった声が。一方、B3を使った方は「とにかく目立つけど、雨の日は大きくて大変」「人混みではちょっと扱いにくい」というリアルな感想も。

この記事では実際の使用写真も紹介しているので、自分の応援スタイルに合うサイズを見つけるヒントになるはずです。

A4サイズから大きく印刷する方法と倍率早見表

A4からA3へ印刷する場合の倍率と注意点

A4をA3に拡大する場合、倍率は141%が基本となります。この数値は、用紙の縦横比を保ったまま1段階大きいサイズに引き伸ばすための目安です。家庭用のインクジェットプリンターやレーザープリンターでも拡大設定がある機種であれば、印刷時の設定画面から倍率を変更するだけで簡単にできます。

ただし、プリンターによっては用紙サイズの上限がA4までの機種もあるため、取扱説明書や公式サイトで事前に確認しておきましょう。また、プリンターの給紙トレイにA3用紙が入るかどうかも事前チェックが必要です。失敗を防ぐには、最初に試し印刷をしておくと安心ですね。

A4からB3へ拡大するには?印刷設定と工夫

B3サイズはA3よりもさらに大きく、家庭用プリンターでは対応が難しいことが多いです。そんなときは、コンビニのマルチコピー機やネットプリントサービスを活用するのが便利。あらかじめ作成したデータをPDF形式で保存しておき、USBやスマホアプリを使ってプリントすれば、誰でも手軽に拡大印刷ができます。

また、ポスター印刷に対応した文具店や印刷ショップでもB3サイズへの印刷を受け付けていることがあります。複数のサービスを比較しながら、自分に合った方法を選んでみてくださいね。

コンビニ印刷での拡大方法|セブン・ファミマなど

セブンイレブンでは「netprint」、ファミリーマートやローソンでは「PrintSmash」というアプリを使用します。印刷したいデータを事前にアップロードしておけば、店頭のコピー機で操作するだけで印刷できます。

印刷サイズや倍率、用紙の種類も選択できるので、応援ボードに最適な設定に調整できます。操作に不安がある方は、各コンビニ公式サイトの使い方ガイドを見ると安心です。スマホから操作できるので、忙しい方にもぴったりですよ。

拡大印刷をキレイに仕上げる裏ワザ

拡大印刷をすると、どうしても1枚の用紙に収まりきらず、分割して出力することになります。その場合は、カットラインに沿ってきれいに切り取り、少し重ねて貼ると、ずれが目立ちにくくなります。

貼り合わせにはスティックのりや両面テープを使い、最後に透明シートやラミネートフィルムで仕上げると、耐久性もぐんとアップします。特に屋外で使用する予定がある場合は、防水性や強度を高めるために透明ファイルや厚めのクリアカバーで補強しておくと安心です。

【画像付き】倍率別サイズ早見表&仕上がり比較

「この倍率でどのくらいの大きさになるの?」という疑問を解決するには、視覚的な比較が一番。A4→A3(141%)、A4→B4(約186%)、A4→B3(約200%)といった倍率とサイズの違いを一目で比較できる早見表があると、とても便利です。

実際の仕上がり例を画像で並べて紹介すれば、初めて応援ボードを作る方にもイメージが伝わりやすくなります。ぜひ、印刷前の参考資料として活用してみてくださいね。

球場別まとめ|12球団主要球場の応援ボードサイズ規定

阪神甲子園球場の応援ボードルール

阪神甲子園球場では、応援ボードのサイズに明確なルールが設けられており、縦30cm×横40cm以内に収める必要があります。また、観客の視界を妨げたり、まぶしさでプレーの妨げとなる可能性がある装飾—たとえばラメや反射素材、LEDライトなどの使用は禁止されています。

ボードを掲げる際にも、頭より高く持ち上げる行為は避けた方が無難です。特に甲子園のアルプススタンドでは周囲の視線に配慮しながら応援する文化が根強く、派手すぎるデザインよりも選手への気持ちがしっかり伝わるシンプルなレイアウトが好まれます。

東京ドーム・明治神宮・京セラドームなど主要会場

東京ドームや明治神宮球場、京セラドーム大阪などでも、応援ボードの持ち込みにはルールがあります。多くの球場で共通しているのは「30cm×40cm以内」というサイズ制限。また、使用できる素材にも制約があり、硬質プラスチックや金属製のものは安全性の観点から避けるよう案内されていることがあります。

球場によっては、試合ごと・主催球団ごとに細かい違いがあるため、観戦予定の球場と主催チームの両方の公式情報を確認するのがポイントです。

横浜スタジアムなど特例のある球場

横浜スタジアムでは、応援エリア(例えば外野自由席など)によって応援スタイルに差があり、ボード掲示に関するルールも区画ごとに異なる場合があります。応援団席ではOKでも、一般席では掲げられないこともあるため注意が必要です。

また、デーゲームとナイターでも掲示可能エリアが変更されることがあるため、最新情報のチェックは必須。入場ゲート付近に掲示されている案内板や、スタッフに直接確認するのもおすすめです。

応援ボードの最新ルールを自分で調べる方法

応援ボードのルールは、球場や球団の方針によって変更されることがあるため、事前の確認がとても大切です。確認方法としては、まず球団や球場の公式サイトを確認するのが基本です。また、X(旧Twitter)などのSNSでは、実際に観戦した人の投稿から最新の現場情報が得られることも。

さらに、球場スタッフに直接聞くという方法も確実で、特に不安な点がある場合は当日の入場時に尋ねると丁寧に教えてくれることが多いです。「●●球場 応援ボード 規定」などのキーワードで検索すると、ファンブログや公式案内がすぐ見つかるでしょう。【保存版】球場ルール一覧をPDFでダウンロード

観戦当日になってからルールを確認するのは大変…という方のために、主要球場の応援ボードルールを1枚のPDFにまとめておくのがおすすめです。

印刷して持っていけば、同行者にもサッと見せられて便利。スマホに保存しておけば、移動中や入場直前にパッと確認できるので安心感があります。記事の末尾にダウンロードリンクを掲載しておくと、読者にも親切な設計になりますね。

応援ボード作成のポイント|デザイン・素材・NG装飾

おすすめ素材と耐久性|雨の日でも安心な工夫

応援ボードに使う素材は、見た目だけでなく強度や耐候性も大切なポイントです。厚紙は軽くて加工しやすく、初心者にも扱いやすい素材です。ただし、雨や湿気に弱いので、ラミネート加工を施すか、防水スプレーを吹きかけると安心です。プラ板(ポリプロピレンシート)やスチレンボードは水に強く、風にも比較的耐えやすいため、屋外観戦にぴったり。

最近では、透明ファイルをベースにしたボードも人気で、印刷した紙を中に入れるだけで簡単に作れ、汚れても拭き取りやすいのが魅力です。ビニールカバーを重ねることで、より耐久性が増し、何度でも繰り返し使えるエコな応援グッズになります。

NG素材&禁止される装飾の例と理由

応援ボードで使ってはいけない素材や装飾は、球場ごとのルールで異なりますが、共通してNGなのは「視界を妨げる」「安全性に欠ける」ものです。たとえば、ラメやスパンコール、ホログラムなどのキラキラ光る装飾は、照明が当たると反射して周囲の観客や選手の視界をさえぎる原因になるため、ほとんどの球場で禁止されています。

また、LEDライトや電池式で光る装飾、可動式の仕掛けがあるボードもNGの場合が多く、電池の落下や接触事故のリスクが懸念されています。使いたい素材や装飾がある場合は、念のため事前に確認するのがおすすめです。

目立つための配色・フォント選びのコツ

応援ボードは「遠くからでも見えること」が大切。基本は“背景と文字のコントラスト”を意識することです。白地に黒文字は最も視認性が高く、誰から見てもはっきり読みやすい組み合わせです。また、赤や蛍光イエローなどの明るい色を背景にするのも目立ちますが、球場の照明の下では色の見え方が変わることもあるため、事前に屋外で試しておくと安心です。

フォントは太字のゴシック体が主流で、文字の大きさは最低でも5cm以上を目安にしましょう。1文字にインパクトを持たせることで、選手の目にも届きやすくなりますよ。

応援グッズの掲げ方ルール|「頭上掲げ」OK?NG?

応援グッズを掲げる際には、球場ごとのルールだけでなく、周囲のお客さんへの配慮も欠かせません。球場によっては「頭より上に掲げてはいけない」というルールがある場合もあり、その理由は他の観客の視界を妨げないようにするためです。

とくに座席が密集している内野エリアでは、胸の高さ〜顔の前あたりで掲げるのが一般的なマナー。立ち上がって掲げること自体が禁止されている球場もあるため、応援グッズの使い方に迷ったら、周囲の様子を見ながら調整しましょう。安全に、気持ちよく応援するためのルールです。

【チェックリスト】作成前に確認すべき5項目

- サイズ規定は守れているか(球場ごとに違うため要確認)

- 素材・装飾に禁止事項はないか(光る・飛び出す・動くものに注意)

- デザインは遠くから見やすいか(色のコントラストと文字の大きさが重要)

- 持ち運び・収納はしやすいか(折りたたみ式や軽量素材が便利)

- 球場ルールを最新情報で確認したか(公式サイトやSNSを活用)

球場で映える!応援ボードのテクニック&実例集

遠くからでも見える文字サイズとフォントの選び方

応援ボードで一番大事なのは「パッと見てすぐに読めること」。そのためには文字サイズがとても重要です。最低でも5cm、できれば8〜10cmの高さがあると、遠くのスタンドからでもしっかり伝わります。また、文字の太さもポイント。線が細すぎると照明の下では見づらくなることがあるため、太めのゴシック体などを使うと安心です。

さらに、文字に縁取りを入れると、背景との境界がはっきりして読みやすさがアップします。カラフルにしたい場合でも、背景と文字のコントラストは強めにするのが鉄則です。

複数人での掲示 or 一人用での工夫テクニック

応援ボードは一人でもグループでも楽しめます。複数人での掲示なら、ボードを並べてひとつのメッセージにする「連携型ボード」が人気です。「だいすき」「がんばれ」など、1人1枚ずつ持ってスタンドで掲げるとインパクト抜群。

一方、一人で掲げるならスティック付きボードが便利です。市販のスティックを貼りつけたり、紙筒や割りばしで自作してもOK。また、スティック部分が折りたためると、移動や収納にも便利ですよ。軽さと安定感の両立がポイントです。

SNS映えを狙ったデザインのトレンド紹介

最近の応援ボードは、見た目もおしゃれにこだわる人が増えています。推し選手の顔写真をフチ付きで貼ったり、名前や背番号をチームカラーでデコレーションした「推しボード」はSNSで大人気。文字の一部にハートや星を入れたり、ミニシールをちりばめるだけでも印象が変わります。

また、背景をパステルカラーにしたり、文字にグラデーションをかけるのも映えポイントです。#推しボード や #野球応援 などのタグで検索すると、他のファンの素敵なアイデアがたくさん見つかりますよ。

現場で便利な小ワザとマナー集

実際に観戦する際には、準備とマナーも大切です。応援ボードはすぐに取り出せるようにクリアファイルに入れて持ち歩くと便利。特に雨の日は防水タイプのファイルがおすすめです。

また、周囲の人にぶつからないよう、掲げる角度や高さには気を配りましょう。後ろの人の視界を遮らないよう、胸の高さ〜顔の前くらいで掲げるのが基本。応援に夢中になると周囲が見えなくなりがちですが、ちょっとした気づかいでみんなが気持ちよく応援できますよ。

【ユーザー投稿】みんなの応援ボード実例紹介

実際にスタジアムで撮影された応援ボードの写真や、手作りの工夫を凝らしたアイデアを紹介するコーナーです。「夜でも見えるように蛍光色を使いました」「リバーシブル仕様で裏表使い分けできます」など、個性あふれる投稿がたくさん。

SNSで「#応援ボード」や「#手作り応援グッズ」などのタグをチェックすると、参考になるアイデアが次々と見つかります。記事内で読者の投稿を紹介することで、共感が広がり「私も作ってみたい!」という気持ちが高まります。

応援ボードと一緒に使いたい!便利な応援グッズ紹介

軽量スティックバルーンや応援メガホンの活用法

音を使った応援で一体感を高めたいときには、軽くて扱いやすいスティックバルーンやメガホンがとっても便利です。スティックバルーンは空気で膨らませて使うタイプが主流で、軽量かつコンパクトに収納できるので、女性やお子さんにもぴったり。応援に合わせてリズムよく叩けば、スタンド全体で盛り上がること間違いなしです。

メガホンも、声を遠くまで届けたいときに重宝します。最近では折りたたみ式や持ち手付きのコンパクトタイプも登場しており、荷物にならずに持ち運べるのが魅力です。音が出る応援グッズは、使うタイミングや周囲への配慮も忘れずに活用しましょう。

観戦バッグに入る応援セットの作り方

観戦に必要なアイテムをすっきりまとめるためには、観戦専用のバッグ作りがカギです。トートバッグやショルダーバッグの中に、仕切りポーチやジッパー付きポケットを追加しておくと、ボードやうちわ、応援グッズを種類別に整理しやすくなります。クリアバッグを選べば中身がすぐ見えて便利ですし、スタジアムによっては透明バッグ指定のところもあるので安心です。

また、保冷機能のある小型バッグにドリンクや軽食を入れておくと、暑い時期の観戦でも快適に過ごせます。バッグの外側にキーホルダーやストラップで「推し活感」をさりげなくアピールするのもおすすめです♪

荷物にならない折りたたみ応援ボードの工夫

応援ボードは大きくなるほど目立ちますが、持ち運びの不便さが気になることも。そこでおすすめなのが、折りたたみ式の応援ボード。2つ折りや3つ折りに加工すれば、トートバッグやリュックにもすっぽり収まり、公共交通機関での移動もラクになります。

折り目にはあらかじめスジを入れたり、薄めの段ボール素材やスチレンボードを使うと、折り曲げてもきれいな仕上がりになります。開閉しやすくするためには、面ファスナー(マジックテープ)やホックを付けておくと便利。応援中にしっかり固定できるので、風が吹いても安心です。

【プチDIY】100均グッズで作る収納ケース

応援ボードやグッズをキレイに持ち運ぶための収納ケースは、100均グッズを活用して手作りするのが断然おすすめ。たとえば、A3サイズのクリアケースやスケッチブックに応援ボードを収納し、表紙にデコレーションを施すだけでも自分だけの応援セットに早変わり。

布製の書類ケースやパッキングポーチを使えば、複数のボードやうちわも整理しやすくなります。中に緩衝材を入れると、荷物の中でボードが折れたり擦れたりするのも防げます。さらに、粘着テープやマスキングテープ、カラフルなリボンを使って装飾を加えれば、持ち歩くのも楽しくなるお気に入りグッズが完成しますよ♪

まとめ|応援ボードのベストサイズと失敗しない作り方

サイズ・素材・ルールを押さえた理想の応援ボードとは

応援ボードを作るうえで大切なのは、「目立つ」「伝わる」だけでなく、「安全でルールを守っている」ことです。たとえば、どんなに目立つデザインでも、球場の規定サイズを超えていたり、禁止されている装飾を使っていたりすると、入場時に止められてしまうかもしれません。

だからこそ、自分の観戦スタイルに合ったサイズや、持ち運びやすさ、使いやすさを考慮した素材選びがとても大切です。目立たせたいなら大きめサイズ、移動重視なら折りたたみ式、デザインにこだわりたいならラミネートやカラー印刷など、ボードひとつで楽しみ方が広がります。マナーを守ったうえで、自分らしい応援ボードを作ることが理想的です。

初心者にもおすすめ!簡単・安全な応援ボード作り

「応援ボード作りって難しそう…」と感じる方も多いかもしれませんが、実はとてもシンプルに始められます。まずはA4サイズの紙に、太い文字で応援メッセージを書くところからスタート。100均で売っている色画用紙や、厚手のスケッチブックを使えば、それだけで立派な応援ボードになります。

印刷に自信がなければ、手書きでもOK!ラミネートをすれば雨対策にもなりますし、透明ファイルに入れるだけでも充分。慣れてきたらA3やB3サイズに挑戦したり、カラーの印刷やイラスト、コラージュなどを加えて、オリジナリティを楽しんでみてください。

応援ボード作りを楽しむためのヒント

応援ボード作りは、好きな選手への想いを形にするとても素敵な時間です。無理に凝ったものを作らなくても、自分の気持ちがこもったメッセージなら、きっと選手にも届きます。友達と一緒に作ったり、家族でアイデアを出し合ったりするのも楽しいですよ。

「推しカラーを取り入れてみよう」「季節感を出してみよう」など、ちょっとした工夫で完成度がぐんとアップします。失敗しても大丈夫!作る過程も思い出になります。大切なのは、楽しんで作ること。あなただけの、世界にひとつの応援ボードで、素敵な応援時間を過ごしてくださいね♪