Apple ID再認証メールが届いた!そのメール、本当に大丈夫?

ある日、見覚えのないApple IDの再認証メールが届いたら、「えっ、何かあったの?」と不安になってしまいますよね。特に「アカウントが停止されます」や「今すぐ確認を」といった言葉が並んでいると、つい焦ってしまうものです。

でも、ちょっと待ってください。そのメール、本当にAppleからのものですか?詐欺メールは年々巧妙になっていて、一見すると本物と区別がつかないほどよくできています。ここでは、初心者の方でもわかりやすく、怪しいメールの特徴や見分け方をご紹介していきます。

メールの件名や届信元に注目

「Apple IDの再認証が必要です」「セキュリティ違反が検出されました」など、読み手をびっくりさせてすぐに開かせようとする件名は要注意です。

また、差出人のメールアドレスが「@apple.com」ではなく、似ているけど違う文字列になっていることもあります。

メール本文の内容に共通する特徴

「72時間以内に再認証を完了しないとアカウントが削除されます」といった緊迫感を与える文面は、焦らせて冷静な判断を鈍らせるためのもの。

特に、時間制限を設けて急がせるのは詐欺メールによくある手口です。

「アカウント停止」などのフレーズは見逃さないで

一見すると普通の通知に見えても、「アカウント停止」や「不正アクセス」などの言葉で不安を煽るのが特徴です。

そのような表現がある場合は、すぐにリンクをクリックしたり個人情報を入力したりせず、まずは冷静に公式サイトから確認するようにしましょう。

万が一、怪しいと感じた場合は、迷わずメールを削除するか、Apple公式のサポートに相談してくださいね。

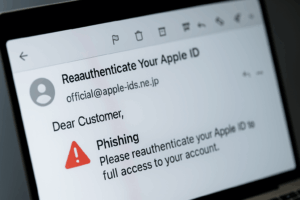

「official@apple-ids.ne.jp」はAppleの正規アドレス?

Apple正規メールアドレスをご紹介

Appleが公式に使用しているメールアドレスは、「@apple.com」や「@itunes.com」などの信頼できるドメインから送られてきます。これらのアドレスはAppleが管理しており、信頼性が高いとされています。

一方で、「official@apple-ids.ne.jp」のようなアドレスは、見た目こそAppleっぽいですが、Apple公式が使っているものとは大きく異なります。

「.ne.jp」ドメインは誰でも取得できます

「.ne.jp」というドメインを見ると、一見すると日本の公式機関から届いたような安心感を覚えがちです。

でも実は、このドメインは個人や企業問わず比較的簡単に取得できるもので、悪意のある人でも取得が可能です。

特に「official」や「support」など、いかにも信頼できそうな言葉を使っているのも、信じさせるためのトリックのひとつです。

本物との違いを解説

本物のAppleのメールは、デザインや文章表現が洗練されており、不要な装飾や不自然な日本語表現は見られません。また、文中にあるリンクをタップしても、必ずApple公式サイト(https://appleid.apple.com など)に直接つながります。

怪しいメールは、どこかに違和感があることが多いので、「あれ?」と思ったらすぐにApple公式サイトを自分で開いて確認するのが一番安全です。不安なときは、そのメールを無理に信じず、削除や無視する勇気も大切です。

見分けられる!怪しいメールを見抜く5つのチェックポイント

送信元メールアドレスに注目

まずは、メールの送信元アドレスをよく確認しましょう。正規のAppleからのメールであれば、「@apple.com」や「@itunes.com」などが使われています。

一方で、「@apple-security.jp」や「@apple-ids.ne.jp」など、似ているけれど微妙に違うアドレスは要注意。

たった一文字違うだけで、全く別の送信者になってしまうこともあります。心配なときは、公式サイトでアドレスを照らし合わせてみると安心です。

文章が不自然じゃない?

本文の日本語表現にも目を向けてみましょう。「漢字が間違っている」「変なところで句読点が入っている」「会話口調がおかしい」など、普段読んでいる正規のメールとは違う印象を受けることがあります。

また、文章全体が不自然に短かったり、逆に必要以上に長かったりする場合も注意が必要です。日本語に不慣れな人が自動翻訳で作成しているケースも多く見受けられます。

リンク元は本物のサイトになっている?

メールの中にあるリンクをタップする前に、そのURLを長押しして表示されるリンク先を確認してみましょう。Appleからの正式なリンクは「https://appleid.apple.com」などの信頼できるドメインです。

「apple-secure-login.com」など、一見似ているけれど違うURLに誘導するパターンもあります。リンクの見た目に惑わされず、実際のアドレスに注意を払いましょう。

添付ファイルは絶対に開けない

PDFやZIPファイルなど、添付されているファイルを安易に開くのは非常に危険です。見た目は普通の書類のようでも、実はウイルスやマルウェアが仕込まれていることがあります。

特に「請求書」や「アカウント証明書」などの名目で送られてきた場合は要注意です。公式な手続きは、基本的にAppleのマイページやアプリを通じて行われるため、ファイルのやり取りは行われません。

Apple公式サイトと照合

もしメールの内容が少しでも怪しいと感じたら、自分でAppleの公式サイトを開いて確認するのが一番です。「My Apple ID」のページ(https://appleid.apple.com)を使えば、アカウントの状態や通知を安全に確認できます。

メールのリンクからではなく、直接ブラウザでAppleのページを開くことが大切です。焦って指示に従うのではなく、落ち着いて情報の真偽を見極めましょう。

もしリンクを押してしまったら?今すぐやるべきこと

Apple IDやパスワードを入力してしまった場合

間違ったサイトにIDやパスワードを入力してしまったら、その情報は悪意のある人の手に残ってしまいます。すぐにApple IDのパスワードを変更しましょう。

Apple IDの設定やセキュリティ情報は、Appleの公式サイトで設定できます。アカウントに不安を感じたら、設定ページを開き、すぐに対処しましょう。

すぐにAppleサポートに相談しよう

アカウントに不対通なアクセスがあったり、よく分からないことがある場合は、一人で辟らずに、すぐにAppleのサポートに相談しましょう。

Appleは公式サイトやチャットでの対応にも素早く、解決に向けてていねいに助けてくれますよ。

ウイルス感染が心配なときの対応法

メールのリンクを押したり、添付ファイルを開いたことで、ウイルスやマルウェアに感染しているのでは?と思ったら、すぐにセキュリティソフトを使ってスキャンしましょう。

最近は無料で使えるアプリも多いので、これを機会に安心できる環境をご自身のスマホに用意してみるのもおすすめです。

今日からできる!迷惑メールを防ぐ予防策

迷惑メールフィルターを活用しよう

スマホやメールサービスには、迷惑メールを自動でブロックしてくれる「迷惑メールフィルター」が用意されています。GmailやYahoo!メール、携帯キャリアのメール(docomo、au、SoftBankなど)でも設定できますので、ぜひ一度見直してみてください。

たとえば、Gmailでは「迷惑メールに自動振り分けする」機能があり、怪しい送信者からのメールは自動で別フォルダに移動されます。さらに、受信拒否やフィルタのカスタマイズもできるので、自分の使い方に合わせた設定が可能です。

設定は難しそうに思えるかもしれませんが、各メールサービスの「ヘルプ」や「設定」画面から数分で完了できます。スマホ初心者の方でも、操作画面の案内に従って進めれば安心ですよ。家族や友だちと一緒に設定するのもおすすめです。

Apple IDに2ファクタ認証を設定する

Apple IDを守るためには「2ファクタ認証」の設定がとても効果的です。これは、IDとパスワードに加えて、もう一段階の確認(SMSで届くコードや、他のApple端末での承認)を行うことで、第三者が勝手にログインするのを防ぐ仕組みです。

たとえば、新しいデバイスからログインしようとすると、自分のiPhoneやiPadに確認通知が届きます。そこに表示される6桁のコードを入力しないとログインできないため、万が一パスワードが漏れても安心です。

設定は「設定」→「Apple ID」→「パスワードとセキュリティ」から簡単にできます。特別な知識はいりませんので、まだの方はこの機会にぜひ試してみてくださいね。

定期的にパスワードを変更するのも効果的

同じパスワードを長く使っていると、どこかで情報が漏れたときに悪用されやすくなってしまいます。ですので、3〜6ヶ月ごとにパスワードを見直す習慣をつけると安心です。

変更するときは、「誕生日」や「1111」など簡単なものは避けてください。英字・数字・記号を組み合わせた10文字以上のパスワードが理想的です。覚えにくい場合は、自分だけの語呂合わせや好きなフレーズを使って工夫しましょう。

最近では、パスワード管理アプリ(1PasswordやBitwardenなど)を活用すれば、複数のパスワードを安全に保管できて便利ですよ。強いパスワードを作っても忘れてしまっては意味がないので、こういったツールも併用してみてください。

家族にも伝えよう!高齢者や子どもを守る対策

スマホ初心者に向けてやさしく伝えるコツ

スマホにあまり慣れていないご家族には、「このボタンを押す前に相談してね」といったやさしい声かけがとても大切です。「絶対にダメ!」と否定から入るよりも、「何かわからないことがあったら、気軽に聞いてね」と優しく寄り添う伝え方のほうが、受け取る側の心にも届きやすいものです。

また、専門用語や難しい言葉を避けて、「あやしいメールは開かないでね」など、誰でも理解しやすい表現にすることがポイントです。メール本文に「今すぐ認証」「アカウント停止」などの言葉があれば、一度立ち止まって考えるよう促すのも良いでしょう。実際の画面を見ながら一緒に説明することで、より安心してもらえますよ。

被害に遭いやすい「親世代」への注意喚起

年配の方の中には、「Appleからのメールだから信じてしまった」というケースも少なくありません。文字のデザインやロゴが本物のように見えると、疑いなく開いてしまうこともあります。

親世代には、「本物かどうか、すぐ開かずに一度聞いてね」とやさしく声をかけることで、未然にトラブルを防ぐことができます。また、「こんなメールが最近増えてるみたいよ」とニュース感覚で会話に入れると、堅苦しさがなく受け入れられやすいです。

スマホの操作に不安がある方には、通知を自動で非表示にする設定や、迷惑メールフィルターの設定も一緒にしてあげると安心です。こまめに一緒にチェックする機会を持つのも効果的です。

家族全体でできるセキュリティ対策

家族みんなで「怪しいメールは見せ合う」「重要な変更は相談する」といったルールを共有することで、詐欺被害を防ぐ力はぐんと高まります。

たとえば、グループLINEなどで「こんなメール来たけど、これ大丈夫かな?」と気軽に聞ける環境を作っておくのもおすすめです。家族全体で“セキュリティリテラシー”を高めておくことで、だれかが間違って操作しそうなときにも、すぐに気づいてサポートできます。

さらに、家族で月に一度は「スマホ安全チェックデー」などのイベントにして、迷惑メールの事例を話し合ったり、パスワードの見直しを一緒にしたりするのも楽しく対策できます。ちょっとした工夫で、安心感のあるデジタルライフをみんなで築いていきましょう。

こんなケースにも注意!最新の詐欺手口をチェック

SMS(ショートメッセージ)を使ったApple詐欺

最近では、メールだけでなくSMS(ショートメッセージ)でも詐欺の手口が広がっています。たとえば、「Apple IDの認証が必要です」「あなたのアカウントに不正なアクセスがありました」など、急かすような内容で不安をあおり、偽のリンクへ誘導するケースが増えています。

SMSはメールよりもシンプルな画面表示のため、つい警戒心が薄れてしまいがちです。でも、安心してはいけません。差出人が「Apple」と表示されていても、実際の送信元はまったく別の番号や名前であることも。見た目の情報だけを信じるのではなく、必ずリンク先のURLを長押しして確認したり、そもそもURLが貼られているメッセージには反応しない習慣を持ちましょう。

特に最近では、スマホ画面に表示されるリンクもAppleの公式っぽく装われていることが多いため、十分注意が必要です。

「本物そっくり」なデザインに騙されないで

詐欺メールやSMSにあるリンクを開いてしまった場合、Appleの公式サイトとそっくりなデザインが表示されることがあります。たとえば、Appleロゴの配置、グレーや白を基調とした落ち着いた配色、ボタンの位置まで再現されていることも。

「これは本物かも…」と思ってしまうのも無理はありません。でもよく見ると、URLの文字が微妙に違ったり、メール本文の日本語が不自然だったりすることもあります。そうした“小さな違和感”に気づけるかどうかが、とても大切です。

もし少しでも怪しいと感じたら、表示されたリンクから操作するのではなく、必ず自分でSafariやChromeなどのブラウザを開き、公式のApple IDページにアクセスして確認するようにしましょう。

「今だけ」など限定感で焦らせる手法

詐欺メールやSMSの多くには、「〇〇時間以内に認証しないとアカウントが凍結されます」や「今すぐ確認しないと情報が削除されます」といった“限定感”のある表現が含まれています。これらは読み手を焦らせて、冷静な判断をさせないための典型的なテクニックです。

「急がなきゃ!」と感じたら、それこそが一度立ち止まるサイン。「本当にそうなのかな?」「こんなに急がせる必要があるのかな?」と自分に問いかけて、時間をかけて確認するようにしましょう。

詐欺被害を防ぐ一番の方法は、慌てず、落ち着いて行動すること。何かあったらすぐに誰かに相談したり、公式サイトを自分で開いて確かめるという習慣を身につけることが、安心・安全なネット生活への第一歩です。

困ったときはここへ!Appleの公式相談窓口と活用方法

Appleサポートの連絡先とチャットの使い方

Appleのサポートページでは、電話やチャットを通じて専門のスタッフに直接相談することができます。特にチャットサポートは、スマホやパソコンからでも気軽に利用できるため、「ちょっと不安だけど電話は緊張する…」という方にもぴったりです。

チャットでは、オペレーターがリアルタイムで質問に答えてくれますし、会話の履歴が残るのであとで見返せるのも安心ポイント。時間帯によっては混み合うこともありますが、順番待ちも画面上に表示されるので心の準備もしやすいですよ。

「Apple サポート」と検索するだけで、公式のサポートページにたどりつけます。画面の案内に従って進めるだけで簡単に相談を始められるので、困ったときはひとりで悩まず、まずはAppleに頼ってみてくださいね。

詐欺メールの報告方法と手順

もし「これは怪しいな」と感じたメールが届いたら、Appleに報告することで他の人の被害を未然に防ぐことができます。報告方法はとても簡単で、その詐欺メールを「reportphishing@apple.com」にそのまま転送するだけ。

特別な説明文を付ける必要はありませんし、匿名での報告も可能です。たとえ小さな違和感でも、あなたの報告がApple側の対策に役立ち、被害の拡大を防ぐ大切な一歩になります。

もしどのメールを報告するべきか迷った場合も、チャットサポートで「これって報告したほうがいいですか?」と聞けば親切に教えてもらえますよ。

本物か確認したいときの問い合わせ先

「これ、本当にAppleから届いたメール?」と少しでも疑問に思ったときは、まずはメールのリンクではなく、自分でApple公式サイトにアクセスして確認するのが鉄則です。

公式サイトでは、「Apple ID」関連のサポート情報が掲載されているページがあり、そこからメールの真偽を確認するためのガイドも見られます。また、Appleのサポートアプリを使えば、よりスムーズに問い合わせ先へたどり着けます。

何か気になることがあったら、「不安なままにしない」のが何より大切です。公式の窓口に問い合わせてみるだけでも、安心感がグッと増しますよ。

【体験談】実際に届いた詐欺メールとその対応例

読者Aさんの体験談「クリックしてしまった…」

「Appleから届いたメールだと思ってクリックしてしまいました。ログイン画面が出てきたので、IDとパスワードを入れてしまったのですが、なんとなく不安になって調べたら詐欺だと気づいて…すぐにパスワードを変更しました!」

読者Bさんの対処例「Appleサポートの迅速な対応」

「母が怪しいメールを開いてしまい、不安だったのでAppleサポートに相談しました。チャットで丁寧に対応してくださり、念のための設定変更も教えてくれて、すごく安心しました」

体験から学ぶ!落ち着いた行動の大切さ

詐欺メールに気づいたとき、最も大切なのは「慌てないこと」。焦って行動してしまうと、被害が広がるおそれもあります。体験談からもわかるように、少しでも不安を感じたらすぐに行動し、正しい情報に基づいて対処することが大切です。

まとめ|Appleを装った迷惑メールから、自分と家族を守ろう

今日からできる3つの自衛ポイント

- あやしいメールは開かずに削除する

- リンクを押す前にアドレスを確認する

- Apple公式サポートを活用する

この3つの基本を心がけるだけで、詐欺被害を大きく減らすことができます。特に、「一度落ち着いて確認する」という姿勢を忘れないことが大切です。メールやSMSは、受け取ったその場で判断せず、家族や信頼できる人に相談するのも良い方法ですよ。

「あれ?」と感じたら、まずは調べる冷静さを

少しでも「おかしいな?」と感じたら、その直感を大切にしましょう。焦って対応する前に、まずはGoogleなどで同じような事例がないか調べたり、Apple公式サイトで通知の真偽を確認したりすると、冷静に判断できるようになります。

また、近くに相談できる家族や友人がいれば、一言「これ変じゃない?」と聞いてみるだけでも安心感につながります。ひとりで悩まず、周囲の力を借りることも、トラブルを防ぐ大切な手段です。

自分だけでなく、家族・友人にもこの情報をシェア!

詐欺の手口はますます巧妙になっていて、大人はもちろん、学生さんや高齢のご家族も被害に遭いやすくなっています。だからこそ、「私だけが気をつければ大丈夫」ではなく、「みんなで守り合う」意識を持つことが大事です。

あなたが得た情報や知識を、「ちょっと聞いて!最近こんなの流行ってるらしいよ」と気軽に家族や友人に話すだけで、知らずに被害に遭うリスクを減らすことができます。SNSやLINEで共有するのもおすすめです。

Appleを名乗る迷惑メールに惑わされないために、今日から少しずつでもできる対策を積み重ねていきましょう。日々のちょっとした意識と行動が、自分とまわりの大切な人たちを守ることにつながります。