御霊前と御香典の基本知識

御霊前とは?その意味と役割

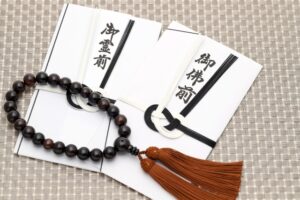

御霊前(ごれいぜん)とは、故人の霊前に供える金品のことを指します。通夜や葬儀に参列する際に持参する金封で、故人への弔意を表します。一般的に仏教だけでなく、さまざまな宗教でも使用される表書きです。

御香典とは?その意味と役割

御香典(ごこうでん)は、故人の冥福を祈るために香を供える代わりに金品を贈ることを意味します。葬儀にかかる費用の一部を援助する意味もあり、遺族への経済的な支援の側面もあります。

お通夜と葬儀の違い

お通夜は、故人と最後の別れを惜しむために行う儀式で、葬儀は故人を弔い、成仏を祈るための正式な儀式です。地域や宗教によって流れや意味合いが異なる場合もあります。

御霊前と御香典の違い

御霊前と御香典の違いを解説

御霊前は金封に書く表書き、御香典は実際に包む金品を指します。つまり、表書きとしては”御霊前”を使い、中身を指す際に”御香典”と言うのが一般的です。

香典の種類と用途

香典には現金以外にも線香や花などを贈る場合があります。ただし、現金を包むのが一般的なマナーとされています。

宗教による使い分け

- 仏教:通夜・葬儀ともに”御霊前”

- 神道:”御玉串料”や”御霊前”

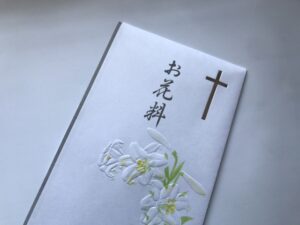

- キリスト教:”御花料”などを使用

宗教によって適切な表書きが異なるため、事前に確認が必要です。

御香典の金額相場

地域別の金額相場

都市部では一般的に5,000〜10,000円、地方では3,000〜5,000円が相場です。地域ごとに差があるため、事前の確認をおすすめします。

故人との関係性による相場

- 親族:10,000〜50,000円

- 友人・知人:3,000〜10,000円

- 職場関係:5,000〜10,000円

関係が深いほど高額になる傾向があります。

お金の入れ方と包み方

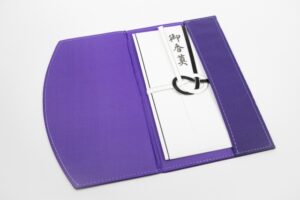

新札は避け、あらかじめ折り目を付けた旧札を使用します。金封に中袋を入れ、表書きに氏名を記載するのが基本です。

御香典の表書きと記入方法

表書きの基本ルール

黒の薄墨を使い、”御霊前”や”御香典”と縦書きで記載します。中央に表書きを書き、下部に氏名を記載します。

中袋の記入方法

中袋には、表に金額、裏に住所と氏名を記入します。間違えた場合は新しい封筒に書き直すのがマナーです。

薄墨と筆ペンの使い方

薄墨は悲しみの涙で文字が滲んだことを象徴します。筆ペンや筆を使い、柔らかい文字で記載しましょう。

お通夜の時の香典のタイミング

お通夜での香典の必要性

お通夜にも香典は必要です。受付で記帳と共に香典を渡すのが一般的です。

お通夜における香典のマナー

香典はカバンに直接入れず、袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。受付で香典を渡す際は、一礼して手渡すのが基本です。

郵送での香典の取り扱い

やむを得ず参列できない場合は、香典を現金書留で郵送します。手紙を添えて送るとより丁寧な印象になります。

宗派別の香典マナー

仏教における香典の考え方

仏教では”御霊前”や”御香典”の表書きを使用します。浄土真宗の場合は”御仏前”とするのが正しいマナーです。

神道やキリスト教の場合

- 神道:”御玉串料”、”御霊前”

- キリスト教:”御花料”

宗派に応じた表書きを選ぶことで、失礼のない対応が可能です。

特別なケースについて

喪主から”香典辞退”の旨が伝えられた場合は、その意向を尊重しましょう。その際は弔電や手紙で気持ちを伝えるのも良い方法です。

香典返しとは?注意点と選び方

香典返しのタイミングと相場

香典返しは四十九日法要後に送るのが一般的です。金額は香典の半額〜3分の1程度が目安です。

香典返しの品物の選び方

消耗品(お茶・海苔・石鹸など)が一般的です。高額な品物や生ものは避け、無難なものを選びましょう。

感謝の気持ちを伝える方法

品物と一緒にお礼状を添えると、より丁寧な印象を与えられます。感謝の気持ちを文章でしっかり伝えましょう。

葬儀社との関係

葬儀社選びのポイント

信頼できる葬儀社を選ぶためには、料金体系の明確さや、対応の丁寧さを確認しましょう。事前相談ができる葬儀社もおすすめです。

葬儀社への相談時の注意点

プラン内容、オプション費用、キャンセル規定を事前に確認しておきましょう。不明点は遠慮せず質問することが大切です。

葬儀社による香典の扱い

一部の葬儀社では香典の代行管理サービスを提供しています。利用する場合は手数料や管理方法を確認しましょう。

知っておきたい香典に関するトラブル

香典の金額間違い、表書きの誤字、郵送時のトラブルなどが発生することがあります。事前にマナーを把握し、慎重に準備することでトラブルを防ぎましょう。